Рождение подземной железной дороги

История метрополитена началась задолго до того, как первые поезда вошли в подземные тоннели. В 1813 году английский инженер французского происхождения Марк Брюнель изобрёл проходческий щит — устройство, которое изменило представления о том, что возможно построить под землёй. С помощью этого изобретения в 1825—1843 годах был возведён первый в мире тоннель под водоёмом в мягком грунте — тоннель под Темзой.

Любопытно, что первоначально проект Брюнеля предназначался вовсе не для Лондона, а для Санкт-Петербурга. Планировалась постройка тоннеля под Большой Невой, однако смерть императора Александра I в 1825 году поставила крест на этих планах. Так Россия упустила шанс стать пионером подземного строительства.

Тоннель под Темзой имел внушительные размеры — 11 метров в ширину и 6 метров в высоту. Поначалу он служил пешеходным переходом, но в 1865 году его приобрела железнодорожная ассоциация, и по нему пошли грузовые и пассажирские поезда. С 1948 по 2007 год этот исторический тоннель был частью метрополитена, а сегодня по нему курсируют поезда Лондонской надземки.

Лондон: рождение метрополитена из транспортного хаоса

Город задыхается в пробках

К середине XIX века Лондон столкнулся с проблемой, которая покажется знакомой любому жителю современного мегаполиса — транспортным коллапсом. Население британской столицы достигло двух миллионов человек. Промышленная революция породила новое явление — маятниковую миграцию: жители пригородов каждый день ездили на работу в центр города.

Железнодорожная сеть Англии развивалась стремительно, магистральные линии сходились в Лондоне словно спицы колеса. К 1854 году за пределами центра города было построено шесть тупиковых вокзалов: Лондон-бридж, Юстон, Паддингтон, Кингс-Кросс, Бишопсгейт и Ватерлоо. Но продлить железнодорожные пути ближе к центру власти запретили — боялись, что вибрации повредят исторические здания.

Результат был предсказуем: на центральных улицах возникали чудовищные заторы. Единственным видом общественного транспорта были омнибусы, связывающие Паддингтон с Сити, но основную массу перевозок осуществляли частные извозчики. Улицы были забиты экипажами, движение замирало.

Решение под землёй

Первые предложения по строительству подземной железной дороги появились ещё в 1830-х годах, но всерьёз о них заговорили только в первой половине 1850-х. В 1855 году парламентским актом было утверждено строительство подземной дороги с говорящим названием — "Метрополитен рейлуэй" (Metropolitan Railway).

Проект чуть не умер от недофинансирования. Спас его солиситор Лондонской городской корпорации Чарльз Пирсон — один из истинных отцов-основателей метрополитена, хотя формально он никогда не входил в руководство строительства. Пирсон видел в метро не просто решение транспортной проблемы, а социальный проект: он выступал за снос антисанитарных трущоб и строительство нового жилья для жителей окраин с обеспечением быстрой доставки к местам работы в центре. Трагическая ирония судьбы: Пирсон умер в 1862 году, за год до открытия метро, не увидев воплощения своей мечты.

Работы начались в феврале 1860 года под руководством главного инженера Джона Фаулера. Строили траншейным способом — копали ров глубиной до 10 метров, укладывали на дно рельсы, возводили над ними арочные кирпичные своды и засыпали. Метод был разрушительным: на время строительства движение на улице полностью прекращалось, сносились здания и объекты инфраструктуры.

10 января 1863 года: день рождения метро

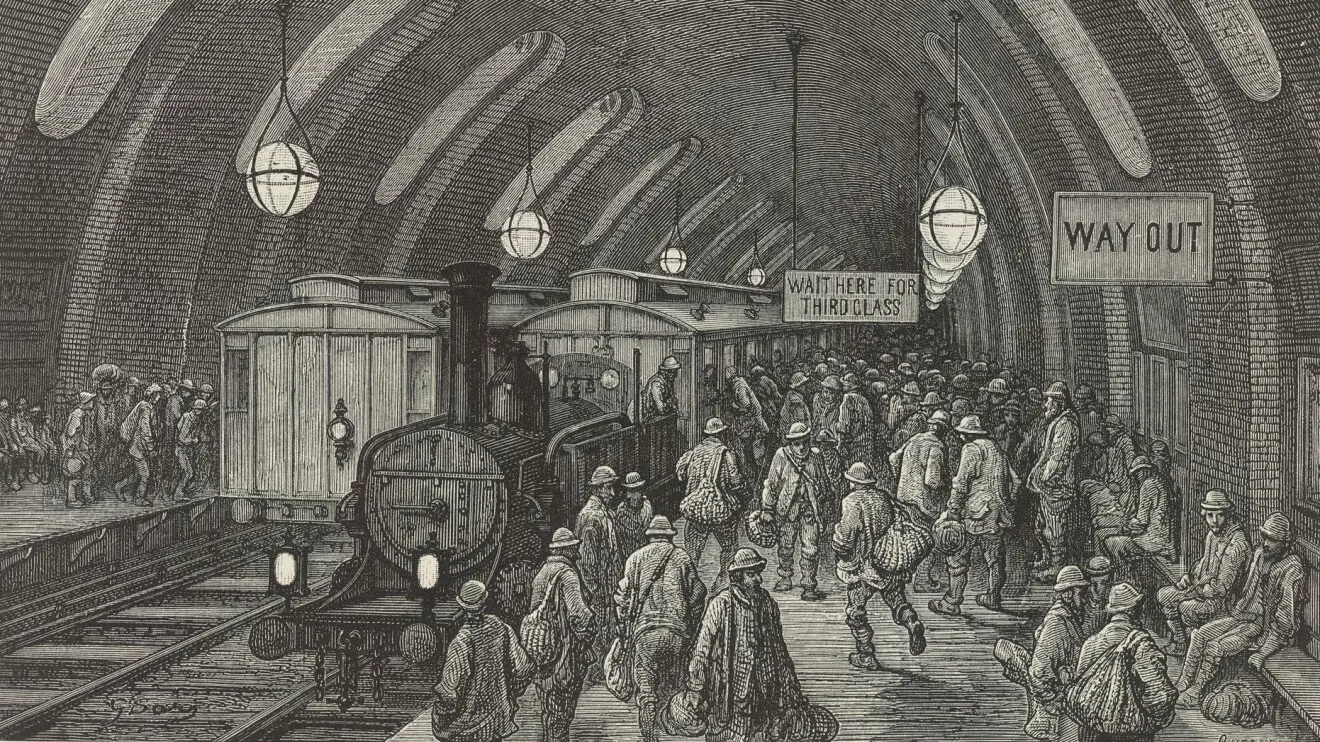

Первая линия лондонского метрополитена открылась 10 января 1863 года и стала первым в мире метрополитеном. Первая очередь насчитывала семь станций: Бишопс Роуд (ныне Паддингтон), Эджвер-роуд, Бейкер-стрит, Портленд-роуд (ныне Грейт-Портленд-стрит), Гауэр-стрит (ныне Юстон-сквер), Кингс-Кросс и Фаррингдон-стрит. Общая длина линии составила всего 6 километров.

Поезда ходили на паровозной тяге. Представьте себе картину: паровоз в подземном тоннеле! Чтобы пар не скапливался, его конденсировали и выбрасывали на поверхности. В благополучных районах эти вентиляционные выходы прикрывали фальшивыми домами, чтобы не портить вид респектабельных улиц. Но вентиляция всё равно была недостаточной, подземка задымлялась так, что на станциях порой становилось трудно дышать.

Несмотря на неудобства, метрополитен стал невероятно популярен — это был самый быстрый вид транспорта в городе. В день открытия пассажиропоток составил 26 тысяч человек. За первый год работы метро перевезло 9,5 миллионов пассажиров, за второй — уже 12 миллионов.

Стремительное развитие сети

Лондонский метрополитен начал расти сразу после открытия. 30 июня 1864 года открылась линия Хаммерсмит-энд-Сити, связавшая Паддингтон с западным районом Хаммерсмит. Количество станций достигло 13. В декабре 1865 года линия Метрополитен была продлена на восток к станции Моргейт. В конце 1860-х открылись линии к станциям Суисс Коттэдж, Южный Кенсингтон и Аддисон-роуд.

Интересная техническая деталь: до 1869 года в лондонском метро существовали совмещённые разноколейные пути. Дело в том, что одновременно эксплуатировались ширококолейные составы компании Great Western Railway и более распространённые составы со стандартной шириной колеи. К марту 1869 года ширококолейные составы были выведены из эксплуатации.

24 декабря 1868 года начала работу линия Дистрикт, построенная компанией Metropolitan District Railway. Она связала станции Южный Кенсингтон и Вестминстер. В 1884 году эту ветку продлили до станций Тауэр-Хилл и Уайтчепел. Так линии Метрополитен и Дистрикт вместе образовали кольцо.

К концу 1880-х годов сеть лондонского метро была уже достаточно развита. К концу XIX века линия Метрополитен продолжилась даже за пределы Лондона — в Эйлсбери, к станциям Брилл и Верней Джанкшн. Это привело к возникновению новых посёлков вокруг станций, изменив саму структуру расселения.

Москва: от мечты к "подземным дворцам"

Долгий путь к первой станции

Первое предложение о строительстве метро в Москве появилось в 1875 году — более чем через десятилетие после открытия лондонской подземки. Инженер Василий Титов выдвинул идею проложить подземную железнодорожную линию от Курского вокзала через Лубянскую и Трубную площади до Марьиной рощи. Но дальше идеи дело не пошло.

Серьёзные планы появились в 1897 году, когда по примеру Берлина правление Общества Рязанско-Уральской железной дороги представило проект трёхколейной диаметральной линии для перевозки пассажиров между тупиковыми вокзалами. Линию планировали проложить в тоннеле через центр города.

В 1901 году инженер А. И. Антонович представил первый полноценный проект московского метрополитена. Он предусматривал строительство кольцевой наземной линии в пределах городской черты, подземного диаметра от Трубной площади до Ильинки и пяти радиальных линий. По этому проекту была построена Московская окружная железная дорога, но без радиальных линий.

Проект Балинского и Кнорре: метро, которого не было

Наибольшую известность получил проект 1902 года, разработанный инженерами П. И. Балинским и Е. К. Кнорре. Они предлагали построить "внеуличную железную дорогу", соединяющую Замоскворечье с Тверской заставой. 7 августа 1902 года проект представили городской думе.

Начались бурные обсуждения. Гласные думы усомнились в проработанности проекта. Сыграло роль и трамвайное лобби — трамвай приносил казне существенную прибыль. Против выступили и некоторые представители церкви. В итоге дума вынесла жёсткую резолюцию: "Господам Кнорре и Балинскому в их домогательствах отказать". Официальным аргументом стала экономическая нецелесообразность.

До Первой мировой войны предлагались и другие проекты, но все они остались на бумаге. В годы Гражданской войны городской транспорт пришёл в упадок, в 1920 году трамвайное движение фактически прекратилось. Однако к 1922 году начался новый подъём, и вопрос о метрополитене вернулся.

Переговоры с немцами и советские проектировщики

В августе 1923 года президиум Моссовета принял решение о возобновлении переговоров с иностранными фирмами. В апреле 1924 года начались переговоры с германской фирмой Siemens Bauunion GmbH. Проект был подготовлен — он предусматривал прокладку путей протяжённостью 80,3 километра и строительство 86 станций, включая 17 пересадочных. Но найти инвесторов не удалось, и проект остался на бумаге.

Параллельно в сентябре 1923 года при Управлении трамвая был создан подотдел по проектированию метро. Первоначально это был один человек — инженер К. С. Мышенков. К октябрю 1928 года подотдел разросся до 27 штатных сотрудников. В июле 1930 года разработка проекта была завершена — предусматривалось строительство четырёх диаметральных и кольцевой линии общей протяжённостью около 50 километров.

Но тут грянула беда. С марта 1930 года развернулась чистка. Проектировщиков обвинили в растрате народных денег, нарочито неспешном ведении работ и вредительстве. Значительную часть арестовали. Подотдел закрыли 1 января 1931 года.

Транспортная катастрофа и решение строить

6 января 1931 года Москва встала в транспортном коллапсе. Случившуюся тогда пробку считают самой катастрофической в истории столицы: не работали ни трамваи, ни автобусы, ни извозчики, ни такси. Трамвай не мог обеспечить перевозку увеличившегося до 4 миллионов населения. Выражение "хам трамвайный" пошло именно с той поры.

9 февраля 1931 года на совещании по проблемам трамвайного движения открылась неприглядная картина: пути и подвижной состав устарели, четверть вагонов была исключена из эксплуатации. Московское партийное руководство во главе с Л. М. Кагановичем и председателем исполкома Моссовета Н. А. Булганиным сделало вывод: для исправления ситуации недостаточно реорганизации трамвая.

14 мая 1931 года комиссия Политбюро по инициативе И. В. Сталина постановила разработать проект метрополитена. На июньском пленуме ЦК Каганович выступил с трёхчасовым докладом, где говорил уже как убеждённый сторонник строительства московского метро. Пленум постановил "безотлагательно приступить к подготовительным работам по сооружению в Москве метрополитена".

Начало строительства и технические споры

5 августа 1931 года начальником строительства был назначен П. П. Роттерт, руководивший строительством Днепрогэса. Была создана организация "Метрострой" при Моссовете. Осенью того же года после обращения руководства удалось добиться освобождения арестованных проектировщиков К. С. Мышенкова и С. Н. Розанова.

10 декабря 1931 года во дворе дома номер 13а по Русаковской улице около Сокольников первые лопаты семи рабочих вгрызлись в землю. Это была первая шахта Метростроя — начало строительства московского метрополитена.

В январе 1932 года работы начались на всех участках. Предполагалось, что метрополитен будет в основном надземным, а под землёй пройдёт только в центре на небольшой глубине. Работы шли медленно из-за нехватки специалистов. Среди всех инженеров только С. Н. Розанов имел опыт строительства парижского метро.

В феврале 1932 года 27-летний инженер В. Л. Маковский пришёл к выводу о невозможности проходки тоннелей открытым способом мелкого заложения. Изучив материалы о лондонском и нью-йоркском метро, он сделал выбор в пользу тоннелей глубокого заложения — от 20 до 35 метров. Против были все инженеры, но идея понравилась партийному руководству.

23 мая 1932 года И. В. Сталин высказался за проект глубокого заложения. Это привело к фактической остановке строительства на 9-10 месяцев. К началу 1933 года было прорыто лишь 0,6% от общей длины первой линии. Пришлось привлекать иностранных специалистов и отправлять инженеров за границу для обучения.

Для проходки тоннелей на большой глубине из Донбасса командировали Е. Т. Абакумова с командой опытных горных инженеров. Стали применяться проходческие щиты с кессонами. К лету 1933 года достигли требуемой глубины и приступили к строительству тоннелей.

Массовая мобилизация и открытие

Производительность труда была низкой, сроки затягивались. Каганович буквально дневал и ночевал на стройке — строители называли его за глаза "первым прорабом". 29 декабря 1933 года пленум Моссовета принял решение: за каждым московским предприятием закрепили отдельный участок линии. Рабочие заводов и фабрик в принудительном порядке направлялись на субботники.

При прокладке участков применялись разные способы. От Сокольников до Комсомольской и от Библиотеки имени Ленина до Парка культуры строили открытым способом. На участке глубокого заложения от Охотного Ряда до площади Дзержинского применялась щитовая проходка. Где встречались плывуны, использовали кессонный способ, замораживание и силикатизацию грунтов.

На станциях первой очереди уложили 21 тысячу квадратных метров мрамора, добытого в карьерах Крыма, Кавказа, Карелии и Урала. Московский метрополитен задумывался не просто как транспорт, а как "подземные дворцы" для трудящихся.

Открытие планировалось на 7 ноября 1934 года, но задержалось из-за эскалаторов. Это устройство впервые появилось в Лондонском метрополитене только в 1911 году, и делали их две фирмы в мире. Мосметрострой купил один эскалатор за 200 тысяч золотых рублей, чтобы разобрать и скопировать. Советские эскалаторы появились в январе 1935 года.

Московский метрополитен открылся 15 мая 1935 года — через 72 года после лондонского. Пусковый комплекс включал 11,6 километров трассы и 13 станций. Первая очередь шла от станции Сокольники до станции Парк культуры с ответвлением к станции Смоленская.

Строительство первой очереди стало достижением всей советской промышленности. Заказы выполняли 540 заводов по всему Союзу. Ушло 88 тысяч тонн металла, около 600 тысяч кубометров лесоматериалов, 330 тысяч тонн цемента.

Две философии: частная конкуренция против государственной монополии

Лондонская модель: станции на каждом углу

Лондонский метрополитен строился в условиях капиталистической конкуренции. Разные компании — Metropolitan Railway, Metropolitan District Railway, Great Western Railway — строили и эксплуатировали свои линии. Каждая стремилась захватить максимум пассажиропотока.

Отсюда родилась концепция частого размещения станций. В Лондоне станции строили примерно каждые 500 метров. Логика была простой: пассажир должен дойти от станции до дома за пять минут пешком, не обращаясь к конкурентам — трамвайным, автобусным и омнибусным компаниям, которые делили транспортный рынок самостоятельно.

Частое размещение станций давало преимущества:

- Удобство для пассажиров — минимальное время пешего подхода

- Охват максимальной территории

- Конкурентное преимущество перед наземным транспортом

- Привязка пассажира к конкретной линии метро

Но были и недостатки: более высокие затраты на строительство, меньшая средняя скорость сообщения из-за частых остановок, сложность организации движения.

Московская модель: транспортные узлы и наземные маршруты

Советское государство строило метро в совершенно иных условиях. Не было конкуренции между операторами — вся транспортная система была единой. Не было рыночной борьбы за пассажира. Зато были жёсткие бюджетные ограничения.

Молодому советскому государству было "не с руки" строить станции каждые 500 метров, как в Лондоне. Денег не хватало. Но в Москве, в отличие от Лондона, была развита трамвайная сеть. В 1930-е годы трамвай оставался основным видом общественного транспорта — на его долю приходилось 70% перевозок.

Так родилась советская концепция: ставить станции метро на перекрёстках трамвайных маршрутов, у транспортных узлов. Станция метро становилась пересадочным хабом, откуда граждан к дому подвозил трамвай, троллейбус или автобус. Метро отвечало за магистральные перевозки через весь город, наземный транспорт — за доставку "от двери до двери".

Эта концепция имела свою логику:

- Существенная экономия средств на строительстве

- Более высокая средняя скорость сообщения благодаря длинным перегонам

- Интеграция с наземным транспортом

- Создание транспортной системы, где разные виды транспорта дополняют друг друга, а не конкурируют

Недостаток был один, но серьёзный: пассажирам приходилось делать пересадки. От дома до станции метро на трамвае, потом на метро, потом снова на наземном транспорте. Это увеличивало общее время поездки.

Длинные перегоны московского метро

Результатом советской концепции стали характерные для Московского метрополитена длинные перегоны между станциями. В 1930-е годы были построены участки со следующими расстояниями:

- Павелецкая — Автозаводская: 2 919 метров (это был абсолютный рекорд в 1943-1966 годах)

- Автозаводская — Коломенская: 3 354 метра (рекорд 1969-2015 годов, позже разбит на две части строительством промежуточной станции)

- Коломенская — Каширская: 2 817 метров

Для сравнения: в Лондоне средний перегон составлял около 500-700 метров. В Москве же три длинных перегона шли подряд: Павелецкая — Автозаводская — Коломенская — Каширская. Поездка по этому участку занимала значительное время, но зато метро уносило пассажиров на большие расстояния быстрее, чем любой наземный транспорт.

Позже в Москве появлялись и ещё более длинные перегоны:

- Волгоградский проспект — Текстильщики: 3 413 метров (абсолютный рекорд в 1966-1986 годах)

- Тушинская — Щукинская: 3 349 метров (1975-2014)

- Спортивная — Университет через временно закрытую аварийную станцию Ленинские горы: 4 478 метров (временный рекорд в 1986-2002 годах)

Архитектура: функция против идеологии

Лондон: простота и практичность

Первые станции лондонского метро были функциональными сооружениями без архитектурных изысков. Кирпичные арочные своды, минимум декора, акцент на практичности. Это был транспорт, созданный частными компаниями для получения прибыли, а не для пропаганды.

Паровозная тяга создавала серьёзные проблемы с вентиляцией. Подземка задымлялась, на станциях становилось трудно дышать. Но лондонцы мирились с этим ради скорости передвижения. Только значительно позже метро начало электрифицироваться.

Москва: "подземные дворцы" для народа

Московский метрополитен задумывался совершенно иначе. Это был идеологический проект, призванный демонстрировать величие советского строя. Станции должны были стать "подземными дворцами" для миллионов трудящихся, формировать у них уверенность в "светлом будущем".

На станциях первой очереди уложили 21 тысячу квадратных метров мрамора и гранита, добытых в карьерах Крыма, Кавказа, Карелии и Урала. Это было роскошью в стране, где многие жили в бараках и коммуналках. Но именно в этом и заключалась идея: дворец принадлежит народу, и каждый советский человек может войти в него с билетом за копейки.

Станция "Маяковская", открытая в 1938 году (архитектор А. Н. Душкин, художник А. А. Дейнека), стала вершиной этой концепции. Овальные ниши со светильниками и мозаичными панно на тему "Сутки страны Советов" создавали ощущение парадного зала. В 1939 году проект получил Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Иностранные гости называли московское метро "самым красивым и удобным в мире".

Другие станции предвоенного периода — "Площадь Революции" с бронзовыми скульптурами, "Кропоткинская" с мраморными колоннами — продолжали эту линию. Архитектурное решение было одним из самых блистательных и современных для своего времени.

Развитие систем в предвоенные годы

Лондон к концу XIX века

К концу 1880-х годов сеть лондонского метро была уже разветвлённой. Линия Метрополитен протянулась к станции Чешем, линия Дистрикт — к станциям Хоунслоу, Уимблдон и Уайтчепел. Восточная линия дошла до Нью-Кросса.

К концу XIX века метрополитен вышел за пределы Лондона. Линии доходили до Эйлсбери, станций Брилл и Верней Джанкшн. Это изменило картину расселения — вокруг станций возникали новые посёлки. Метро стало не просто транспортом, но фактором урбанизации.

Москва до войны

Строительство Московского метрополитена продолжалось и после открытия первой очереди. В 1935-1938 годах велось сооружение участков второй очереди. 20 марта 1937 года открылся участок "Смоленская" — "Киевская". Метропоезда пересекали Москву-реку по Смоленскому метромосту — первому метромосту в СССР.

13 марта 1938 года вступил в действие участок от станции "Улица Коминтерна" до станции "Курская". В результате его объединения с ранее проложенным участком появилась новая Арбатско-Покровская линия. Участок "Сокольники" — "Парк культуры" образовал Кировско-Фрунзенскую линию. Движение поездов по двум линиям стало раздельным.

11 сентября 1938 года открылась третья линия — Горьковско-Замоскворецкая, от станции "Сокол" до станции "Площадь Свердлова" (ныне "Театральная").

К началу войны у Московского метрополитена было три линии. Кардинального улучшения транспортной ситуации это не повлекло. В 1940 году метрополитен перевёз только 14% пассажиров, автобусы и троллейбусы — по 8%. Ведущим средством транспорта оставался трамвай — 70% перевозок.

Итоги: две модели, две судьбы

Лондонский и Московский метрополитены родились в разных мирах и воплощали разные философии.

Лондонское метро создавалось частными компаниями в условиях конкуренции. Оно было функциональным, практичным, ориентированным на прибыль. Частое размещение станций обеспечивало удобство пассажирам и конкурентное преимущество операторам. Архитектура была скромной — это был транспорт, а не монумент.

Московское метро строилось государством как идеологический и социальный проект. Оно было монументальным, роскошным, призванным демонстрировать величие советского строя. Редкое размещение станций диктовалось бюджетными ограничениями и концепцией интеграции с наземным транспортом. Длинные перегоны между станциями стали характерной чертой московской подземки.

Обе модели имели свои преимущества и недостатки. Лондонская модель была удобнее для пассажира — короткий путь от дома до станции пешком. Московская модель была экономичнее и обеспечивала более высокую скорость на магистральных направлениях.

Но главное различие было не в технических параметрах, а в самой сути. Лондонское метро было бизнесом. Московское метро было идеей.

Наследие: как это влияет на современность

Концепции, заложенные при строительстве первых линий, определили развитие обеих систем на десятилетия вперёд.

В Лондоне плотная сеть станций стала стандартом. Каждое расширение метрополитена следовало той же логике: станции на небольшом расстоянии друг от друга, максимальный охват территории, удобство пешего подхода. Это сделало лондонское метро одной из самых удобных систем в мире, но и одной из самых дорогих в строительстве и эксплуатации.

В Москве концепция длинных перегонов и транспортных узлов сохранялась долго. Даже в послевоенные десятилетия новые линии строились с расчётом на интеграцию с наземным транспортом. Перегоны оставались длинными — 2-3 километра между станциями были нормой, а не исключением.

Рекорды длины перегонов в московском метро постоянно обновлялись:

- В 1943-1966 годах абсолютным рекордом были 2 919 метров между Павелецкой и Автозаводской

- В 1966-1986 годах рекорд держали 3 413 метров между Волгоградским проспектом и Текстильщиками

- В 1986-2002 годах временный рекорд составлял 4 478 метров на участке Спортивная — Университет (при движении в обход закрытой аварийной станции Ленинские горы)

Эти длинные перегоны создавали особое ощущение поездки в московском метро. Поезд долго идёт в темноте тоннеля, пассажиры успевают задуматься, почитать, погрузиться в свои мысли. Три-четыре минуты между станциями — это совсем не то же самое, что одна минута в лондонском метро.

Трамваи, которые в 1930-е годы были основой концепции московского метро, постепенно утратили своё значение. Их вытеснили автобусы и троллейбусы, а затем и маршрутки. Но структура метрополитена осталась прежней — станции у крупных транспортных узлов, длинные перегоны между ними.

Только в конце XX века в Москве начали строить станции чаще. Но к этому времени концепция длинных перегонов уже стала частью идентичности московского метро, его характерной особенностью, отличающей от метрополитенов западных столиц.

Заключение

История метрополитенов Лондона и Москвы — это не просто история транспорта. Это история двух разных подходов к организации городского пространства, двух экономических систем, двух цивилизационных моделей.

Лондонское метро родилось из свободного рынка и конкуренции. Оно стало результатом предпринимательской инициативы, технической смелости и желания решить конкретную проблему — транспортный коллапс в растущем городе. Частые станции, практичная архитектура, постепенное развитие сети — всё это отражало логику капиталистического города.

Московское метро родилось из государственной воли и идеологической необходимости. Оно стало результатом централизованного планирования, массовой мобилизации ресурсов и стремления создать символ нового общества. Длинные перегоны, роскошные станции, интеграция с единой транспортной системой — всё это отражало логику социалистического строительства.

Прошло почти полтора века с открытия первой линии в Лондоне и почти век с открытия первой линии в Москве. Обе системы выросли, модернизировались, изменились. Но в основе каждой до сих пор лежат те принципы, которые были заложены при строительстве первых станций.

И когда пассажир едет долгим перегоном московского метро — от Павелецкой к Автозаводской, от Автозаводской к Коломенской, от Коломенской к Каширской — он движется не просто через подземное пространство. Он движется через историю, через концепцию, через воплощённую в камне и металле идею о том, каким должен быть город и как в нём должны жить люди.