Цитата из реплики Жорика «настал июль, ебутся пчелы» отсылает к одному из самых скандальных стихотворений русской литературы начала XX века, написанному поэтом Александром Тиняковым в 1914 году. Это стихотворение стало символом крайнего натурализма и эпатажа в поэзии Серебряного века, а сам Тиняков вошел в историю как один из самых противоречивых и трагических персонажей русской литературы.

Биографическая справка

Александр Иванович Тиняков (1886-1934) — русский поэт Серебряного века, родился в селе Богородицком Мценского уезда Орловской губернии в зажиточной крестьянской семье. В 1897 году поступил в гимназию в Орле, где его учителем словесности был Ф. Д. Крюков, но в 1903 году бросил учебу, не окончив, и уехал в Москву заниматься самообразованием.

В Москве Тиняков познакомился с Леонидом Андреевым и А. Серафимовичем по рекомендации своего бывшего учителя. В издательстве «Скорпион» встретился с Валерием Брюсовым, который отверг его стихи, но произвел на молодого поэта огромное впечатление и стал его кумиром на всю жизнь.

Первые публикации Тинякова появились в 1903 году в газете «Орловский вестник», в 1904 году несколько поэтических набросков вышли в альманахе издательства «Гриф». Изредка публиковался в символистских журналах «Весы», «Перевал», «Золотое руно», хотя большинство его стихов не принимались. Свел знакомство с Борисом Садовским, Владиславом Ходасевичем, Ниной Петровской, Любовью Столицей, Сергеем Клычковым.

В 1914 году Тиняков перебрался в Петербург, где посещал знаменитый салон супругов Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус, стал постоянным посетителем литературного кафе «Бродячая собака». Познакомился с Анной Ахматовой, Николаем Гумилевым, Игорем Северянином, А. Кондратьевым, Георгием Ивановым. Псевдоним «Одинокий» взял из одноименного романа Августа Стриндберга, которому пытался подражать.

Творческий путь и литературная репутация

Первый сборник и символизм

Первая книга Тинякова «Navis nigra» («Черный корабль») вышла в 1912 году, когда интерес к символизму уже несколько угас. Тем не менее, книжку похвалили в печати такие мэтры, как В. Брюсов, К. Бальмонт и И. Бунин. В поэзии Тиняков начал с подражания Брюсову, примкнул к символистам. Большая часть стихов в «Navis Nigra» представляла собой типичный для своего времени символизм с характерными рифмами в духе «кровь — любовь», «рыдания — страдание», «твердь — смерть» и темами безответной или запретной страсти, разложения, декаданса.

Поэзия «низкого»

Однако уже в первом сборнике проявилась главная особенность поэтики Тинякова — умение освещать низкие, отвратительные стороны жизни, которые другие поэты обходили стороной. Речь шла не просто о написании стихов о проститутках и городском дне (этим в Серебряном веке никого было не удивить), а о спуске в самую грязь, в абсолютную низость существования.

В «Navis Nigra» он включил стихи, написанные от лица паука, мусора на свалке и даже человеческого плевка. Стихотворение «Плевочек» стало визитной карточкой раннего Тинякова и демонстрировало его способность находить поэзию в самом отвратительном. Эти «гаденькие, мерзопакостные вирши», ассоциирующиеся с последним человеком, упивающимся собственной низостью, оказались лучшим, что Тиняков оставил после себя. Когда он старался писать красиво, возвышенно и туманно, выходило скучное подражательство.

Эпатаж и провокация

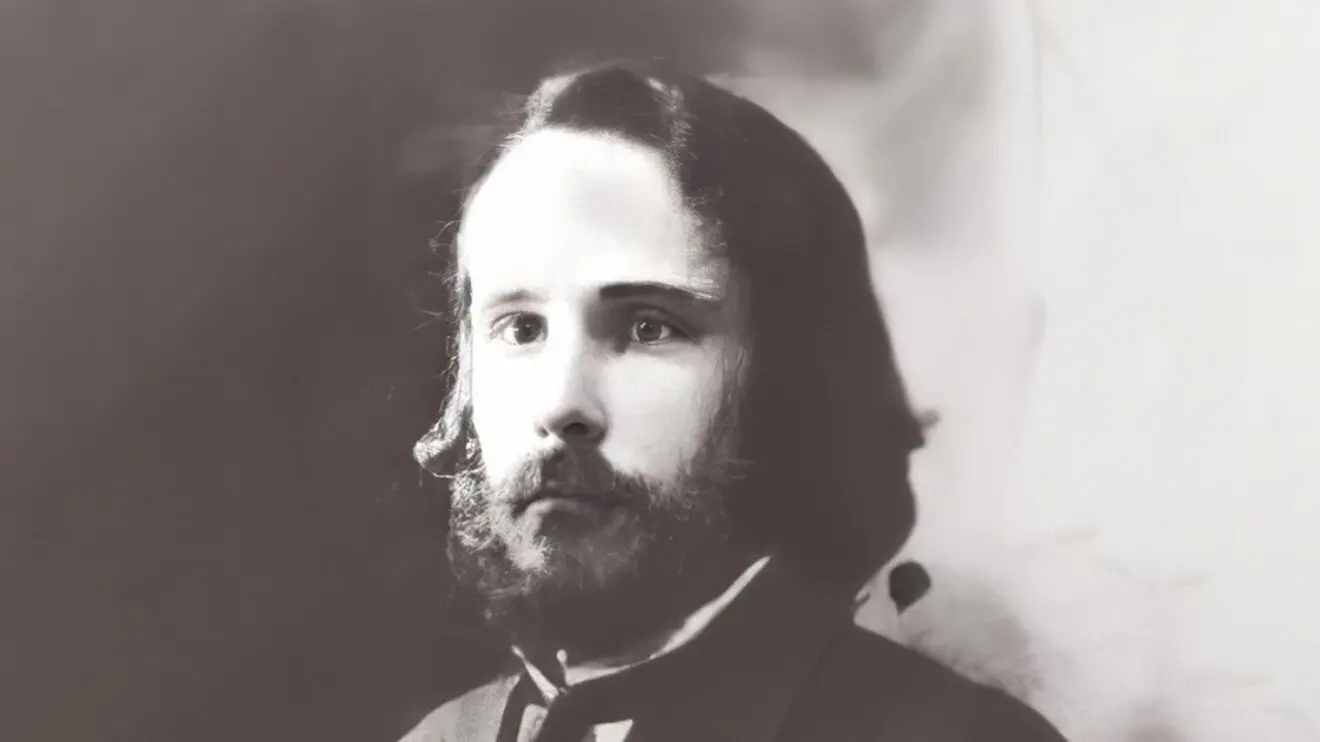

Современники вспоминали, что молодой Тиняков выглядел очень благообразно — на фотографиях начала 1910-х напоминал Иисуса, был серьезен, почтителен, имел несомненный успех у дам. Однако его собственные стихи были банальны и не вызывали фурора — ни восхищения, ни возмущения. Для Тинякова, мечтавшего прослыть либо пророком, либо святотатцем, такая реакция была хуже всего.

Поэт Владислав Ходасевич вспоминал: «Из одной крайности он бросался в другую. Время от времени я получал от него письма. В одном писалось, что он окончательно обратился к Богу, что путь России — подвижнический, что она — свет миру и прочее. Проходило несколько месяцев — Россия оказывалась навозной кучей и Господу Богу объявлялся смертный приговор». Поведение Тинякова было действительно шизофреническим: когда в августе 1914 года началась Первая мировая война, он кричал на Фонтанке: «Да здравствует император Вильгельм!», а потом писал патриотические стихи во славу русского оружия.

Скандал 1916 года

В 1916 году Тиняков совершил поступок, окончательно испортивший его репутацию в литературных кругах. Он открыто опубликовался в черносотенной газете «Земщина», хотя до этого писал в умеренно-демократическую «Речь». В «Земщине» он опубликовал антисемитскую статью «Русские таланты и жидовские восторги», почти целиком посвященную Сергею Есенину. После этого многие бывшие приятели отвернулись от него, хотя знаменитым Тиняков так и не стал.

Революция и советский период

Смена позиций

В 1917-1920 годах Тиняков жил в Орле, печатался в местных газетах. Сообщения Ходасевича и Георгия Иванова о работе Тинякова в ЧК, вероятно, недостоверны. В конце 1920 года он вернулся в Петроград.

После октября 1917 года бывший черносотенец Тиняков примкнул к большевикам и несколько лет писал обычные для того времени пропагандистские стихи. В автобиографических отрывках 1925 года он вспоминал: «В советских газетах я начал писать с 1918 г. и работаю до сих пор, напечатав за это время сотни политических статей и стихотворений (под разными псевдонимами) и еще больше литературных статей и рецензий».

Скандальные сборники

В 1922 и 1924 годах вышли два стихотворных сборника Тинякова — «Треугольник» и «Ego sum qui sum» («Аз есмь сущий»). В них поэт продолжил свою линию нигилистических стихов во славу всего отрицательного. В «Ego sum qui sum» было опубликовано стихотворение «Радость жизни» (1921), окончательно закрепившее за Тиняковым репутацию конченого человека.

Это стихотворение вызвало особую ярость из-за упоминания Николая Гумилева, расстрелянного в августе 1921 года. Тиняков защищался, утверждая в предисловии к книге, что «стихи эти были написаны более чем за месяц до смерти Гумилева, и тогда же я читал их моим литературным знакомым». Он объяснял, что миссия поэта — «отражать проявления жизни», и если он пишет стихи от лица человека, которому любо глядеть на чужие трупы, это лишь фиксация реальности.

Советский писатель Михаил Зощенко позже скажет о стихах Тинякова: «История нашей литературы, должно быть, не знает сколько-нибудь равного цинизма, сколько-нибудь равного человеческого падения».

После чтения книги «Ego sum qui sum» Даниил Хармс записал в дневнике: «Стихи надо писать так, что если бросить стихотворением в окно, то стекло разобьётся». С Тиняковым общался Даниил Хармс, и современный литературовед Глеб Морев предполагает, что Тиняков послужил прототипом для героя позднего хармсовского рассказа «Рыцарь».

Превращение в нищего

Новая «профессия»

В 1926 году Тиняков стал профессиональным нищим. У него было «собственное» место на углу Невского и Литейного проспектов. Михаил Зощенко описывал его так: «Я увидел его однажды на углу Литейного. Он стоял с непокрытой головой. Низко кланялся всем, кто проходил мимо. Он был красив. Его седеющая голова была почти великолепна. Он был похож на Иисуса Христа. И только внимательный глаз мог увидеть в его облике, в его лице нечто ужасное, отвратительное — харю с застывшей улыбочкой человека, которому больше нечего терять».

На груди у Тинякова висела картонка с надписью «Подайте бывшему поэту». Зощенко называл его «Смердяков русской поэзии». По воспоминаниям Зощенко, Тиняков рассказывал ему, «смеясь и хихикая», что милостыней зарабатывает больше, чем писательством, а на упреки в унижении отвечал: «Унизительно не жрать. Унизительно околеть раньше положенного срока. Все остальное не унизительно».

Возможные причины

Зощенко и многие другие современники трактовали нищенство Тинякова как результат окончательного спивания. Однако литературовед Глеб Морев предполагает другое: возможно, Тиняков решил, что не хочет больше работать на советскую власть, прославлять красноармейцев и Сталина. А поскольку печатать его декадентские стихи при новом режиме уже никто не будет — лучше стать нищим. Тиняков сам подал в Союз писателей заявление о выходе — «ввиду несовместимости звания члена СП с нищенством».

Монархистские стихи

В конце 1920-х, когда время становилось все суровее, Тиняков читал знакомым откровенно монархистские стихи. Он писал стихи, направленные против советской власти, в которых издевался над партийными лидерами:

- «Чичерин растерян и Сталин печален, / Осталась от партии кучка развалин»

- В «Размышлениях у Михайловского замка» (1927) он тосковал по Николаю Второму, хотя всего восемь лет назад радовался, что революция «разбила Николая Бездарного трон»

Арест и смерть

В августе 1930 года Тиняков был арестован за нищенство и «публичное чтение контрреволюционных стихов». На допросе в ОГПУ заявил, что «белогвардейцев ненавидит не менее, чем большевиков» и «мечтает о патриархальном режиме далекого прошлого, о временах Ивана Третьего и Дмитрия Донского». Был приговорен к трем годам лагерей, срок отбывал на Соловках.

После освобождения вернулся в Ленинград. Умер 17 августа 1934 года в больнице Памяти жертв революции.

Личность и репутация

Характеристики современников

Современники единодушно отзывались о Тинякове как об отвратительной личности. Советский исследователь Вардван Варжапетян в конце 1960-х, пытаясь собрать информацию о поэте, получал такие характеристики от заставших его долгожителей:

- «Мне он почему-то всегда казался горбуном, хотя был даже красив. Внутри он был горбатым!»

- «От него всегда исходила какая-то гнусность. Отвратителен, фальшив и опасен»

- «В некотором роде достопримечательность. Мерзавнейший тип!»

Философия беспринципности

Тиняков сознательно выпячивал в себе самое отвратительное: алкоголизм, беспринципность, равнодушие к другим. Его «Искренняя песенка» 1914 года гласила:

«Я до конца презираю / Истину, совесть и честь, / Только всего и желаю: / Бражничать блудно да есть».

В своих автобиографических «Отрывках из моей биографии» 1920-х годов он писал, что всегда ненавидел свою мать — за то, что она, интеллигентная «горожанка», внесла разлад в патриархальные нравы семьи и из-за нее Александр заинтересовался поэзией, которая его сгубила. Он сокрушался: «Если бы мой отец женился на здоровой деревенской девке, я не был бы литератором-неудачником, издыхающим от голода и еще больше от всевозможных унижений, а заведовал бы теперь где-нибудь Откомхозом...»

Позже он писал в автобиографии: «Природа, политика, любовь, алкоголь, разврат, мистика — всё это глубоко захватывало меня и неизгладимые следы оставляло в уме и душе». И заключал: «Но неудачником рожденный и в гроб должен сойти неудачником, не поведав о себе ничего и никакого следа в жизни не оставив».

Значение творчества

Поэтика крайнего натурализма

Тиняков рано стал «проклятым» поэтом русской литературы. В белой горячке попадал в психиатрические больницы, изображал в стихах самые гнусные натуралистические сцены. Его поэзия представляла собой крайний случай натурализма в русской литературе Серебряного века, выходящий за все мыслимые границы приличия.

Стихотворение, начинающееся со слов «Настал июль: ебутся пчелы...» (1914), стало одним из самых скандальных текстов эпохи. В нем Тиняков довел до абсурда идею изображения «низкой» реальности, создав текст, который шокировал даже видавших виды представителей богемы.

Влияние на современников и потомков

Несмотря на всеобщее презрение, Тиняков оказал определенное влияние на литературный процесс:

- Его поэзия «низкого» предвосхитила некоторые тенденции авангарда и концептуализма

- Его фигура стала символом литературного маргинала, «проклятого поэта»

- Его дневники, опубликованные значительно позже, представляют интерес как документ эпохи

Впоследствии интерес к Тинякову оживился в связи с публикацией его предельно откровенных дневников. В 1998 году вышла книга «Стихотворения» под редакцией Н. Богомолова (Томск: Водолей), которая, по данным газеты «Книжное обозрение», вошла в число «интеллектуальных бестселлеров».

Заключение

Александр Тиняков остается одной из самых противоречивых фигур русской литературы начала XX века. Его творчество балансировало на грани между искусством и безвкусицей, провокацией и откровением. Стремясь во что бы то ни стало добиться скандальной славы, он создал несколько текстов, которые действительно запомнились современникам и потомкам — правда, не всегда по тем причинам, на которые рассчитывал.

Цитата Жорика в романе «настал июль, ебутся пчелы» — это культурная отсылка к самому эпатажному стихотворению Тинякова, знание которой было характерно для определенного круга образованных людей 1990-х годов, интересовавшихся маргинальными фигурами Серебряного века. Использование этой цитаты в речи персонажа говорит о его литературной эрудированности и склонности к эпатажу, созвучной духу самого Тинякова.

Славы никакой Тиняков после себя так и не оставил — Варжапетян спустя всего тридцать лет после его смерти с трудом даже установил, где поэт окончил свой жизненный путь. Однако отдельные его стихи и фразы продолжают жить в культурной памяти как символы крайнего литературного эпатажа и маргинальности.